お天気の優れない7月後半。

連休を迎えた土曜日、時折強くなる雨の中、車を北へと走らせます。

分厚い雲に覆われる北アルプスの麓に広がる、雨に煙る大町の街並み。

分厚い雲に覆われる北アルプスの麓に広がる、雨に煙る大町の街並み。

今日は、信濃大町にある大町山岳博物館へ再び訪問しました。

今日は、信濃大町にある大町山岳博物館へ再び訪問しました。

入館時にちょっと驚いてしまったのが、カメラを抱えていたわけではないにもかかわらず、職員の方から「撮影できますよ」の一言。当館は以前から「企画展以外は撮影OK」の施設ですが、より積極的な対応を取られているようです。

お天気が悪い中でも駐車場には多くの県外ナンバーの車が停車し、展示の中核を担う、動物や鳥たちの貴重なはく製の前で楽しそうに記念写真を撮る方々を見ていると、ちょっと嬉しくなります。

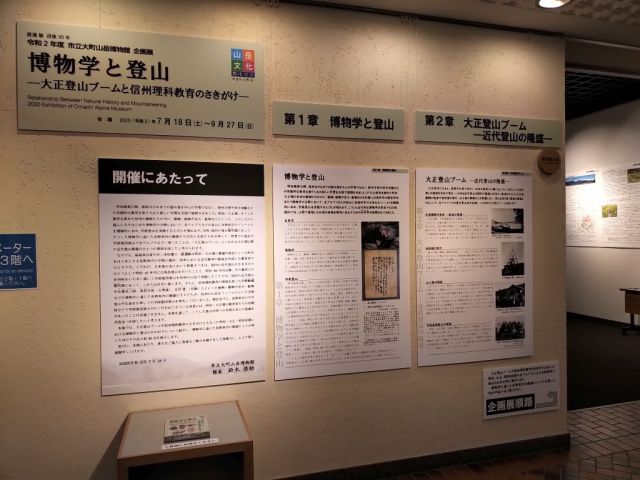

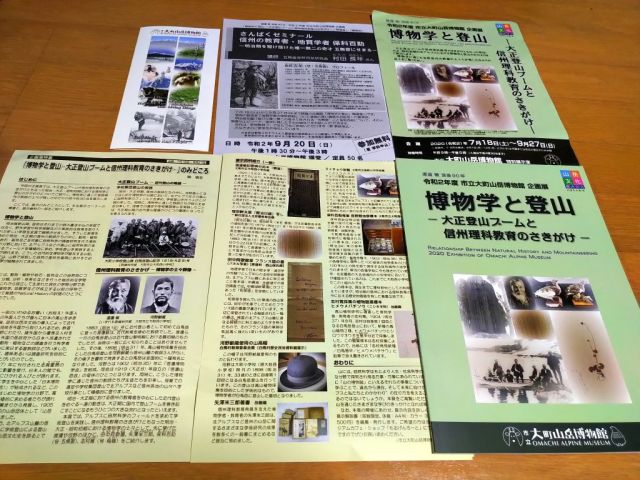

今回は、2020年度の大町山岳博物館企画展「博物学と登山」を見学にやってきました。

今回は、2020年度の大町山岳博物館企画展「博物学と登山」を見学にやってきました。

展示スペースは特別展示室の1フロア。美術作品展示の際には部屋の中央にもBox型のパーティションを置いて回廊型のレイアウトを採る場合もありますが、今回は壁側への掲示、展示のみ。展示内容もボードによる文章解説が中心です。

展示スペースは特別展示室の1フロア。美術作品展示の際には部屋の中央にもBox型のパーティションを置いて回廊型のレイアウトを採る場合もありますが、今回は壁側への掲示、展示のみ。展示内容もボードによる文章解説が中心です。

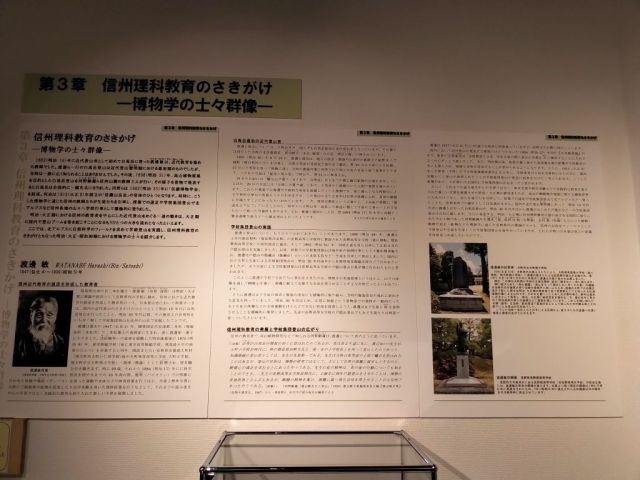

展示内容は全部で4セクションありますが、メインとなるのは第3章「信州理科教育のさきがけ-博物学の士々群像-」です。

展示内容は全部で4セクションありますが、メインとなるのは第3章「信州理科教育のさきがけ-博物学の士々群像-」です。

こちらの部屋の奥の方に、あまり目に止められないかもしれない展示があります。

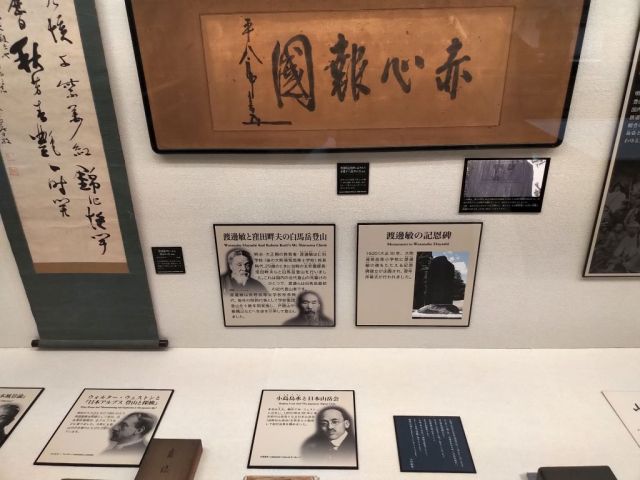

本館特有の低い位置に置かれた展示ケースの奥に並べられた、人物の写真と関連資料。

本館特有の低い位置に置かれた展示ケースの奥に並べられた、人物の写真と関連資料。

北アルプスの登山や大町に所縁の登山家、学者を顕彰するコーナーに並ぶ、簡単な解説が付された人物たち。

北アルプスの登山や大町に所縁の登山家、学者を顕彰するコーナーに並ぶ、簡単な解説が付された人物たち。

彼らが北アルプスの登山史、更には博物学が培ってきた知識と実践の結晶ともいえる「博物館」である本館とどのような関わり合いを持っていたのか、より深く理解してもらう事を狙った展示となっています。

本展で紹介される人物は全部で6名。いずれも信州の教育に携わった人物です。

- 渡邊敏 : 福島・二本松出身、近代白馬登山の先駆者。大町の小学校に校長として着任、後に長野高等女学校校長として、女子生徒による今に続く学校登山を始めた人物。今回は歿後90年の記念企画となります

- 田中阿歌麿 : 東京出身、「日本北アルプス湖沼の研究」という大著を著わした日本の高山湖沼研究の先駆者。仁科三湖、簗場ゆかりの人物

- 河野齢蔵 : 松本出身、複数の新種を発見した高山植物の研究者、登山家。大町の小学校に校長として着任、その後も県内各地の学校で教鞭を執る。後述の矢澤米三郎らと共に信州博物学会を設立

- 矢澤米三郎 : 諏訪出身、高山植物やライチョウの研究で知られる博物学者。松本女子師範学校の初代校長、信濃博物学会の創設者、信濃山岳会の初代会長

- 保科百助(五無斎) : 立科出身、地質学者、標本採集者。郷里の学校で校長を務めるもすぐに退職。以降は県内を縦断する岩石標本収集に邁進しつつ、地域教育に専心。破天荒な言動から「唯一無二の奇才」と称される

- 志村寛(鳥嶺) : 栃木・烏山出身、高山植物の研究者にして最初期の山岳写真家。長野中学校教員在籍中に白馬岳で発見した2種類の高山植物新種を登録。本人から委ねられた著作や写真は本館所蔵コレクションの一翼を担う

常設展示では簡略に記される彼らの略歴からは把握しきれない人物像や、信州における登山、学術的な功績。辺鄙な地方小都市の市立博物館に過ぎない大町山岳博物館がなぜこれ程までに充実した施設と展示内容を誇っているのか、その背景を100年以上前に彼の地に訪れた、眼前に広がる山々と湖に魅せられた教育者、近代登山の先駆者たちの姿から示していこうという、博物館が自らのアイデンティティを問い直す企画展。

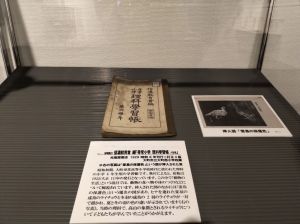

実際に昭和初期の尋常小学校で使われていた、6年生の理科の教科書に記載されるライチョウの換羽を扱ったページの紹介と、大正14年と想定される現在の美麻小中学校に所蔵されているライチョウのはく製。

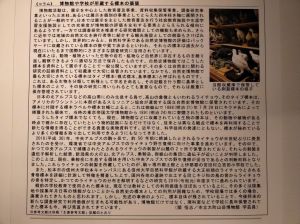

時に嫌悪感を持たれる方もいらっしゃるようですが、なぜこのようなはく製が重要になるのかを改めて問い直す、学芸員の方が強い思いを込めて綴られた展示パネルのコラム。

当館の展示で最も人気のある、北アルプスに生息する多様な動物、鳥たちのはく製。山を眼前に戴く土地ならではの、そこに住む生き物たちへ続く、学びの結節点。

当館の展示で最も人気のある、北アルプスに生息する多様な動物、鳥たちのはく製。山を眼前に戴く土地ならではの、そこに住む生き物たちへ続く、学びの結節点。

その視線の先は、きっと高山の環境、其処に生きる生き物たちへの更なる理解と関心へと繋がるはずです(全国5か所の施設で公開されている、低地人工繁殖のライチョウ。大町山岳博物館は現在の環境省主導の保護政策が始まる遙か以前、1964年から中断を挟みながらも続く、長い飼育歴を有しています。2019年3月訪問時の写真、今回は2羽が展示されていたのですが、こちらに振り向いてもらえず…)。

その視線の先は、きっと高山の環境、其処に生きる生き物たちへの更なる理解と関心へと繋がるはずです(全国5か所の施設で公開されている、低地人工繁殖のライチョウ。大町山岳博物館は現在の環境省主導の保護政策が始まる遙か以前、1964年から中断を挟みながらも続く、長い飼育歴を有しています。2019年3月訪問時の写真、今回は2羽が展示されていたのですが、こちらに振り向いてもらえず…)。

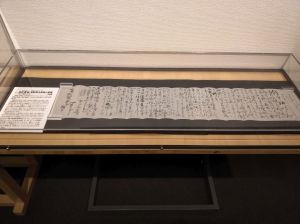

そして、今回印象的だった展示物。前述の保科百助が自らの名前に掛けるように採集したとされる、百種百点と称した岩石標本を納めた標本箱。実際には200種を超えていたとされています。当時長野県内にあったおよそ100校に頒布したとされる標本のうち、完品で残っているものは殆どないそうですが、最初の採集から120年となる今日でも残されていることに驚くと共に、現在も積極的な出版、啓蒙活動を続けている長野県の地質学、地理学の研究、教育に携わる方々に百助の地質学への想いが今も脈々と伝わっているかのようです。

そして、今回印象的だった展示物。前述の保科百助が自らの名前に掛けるように採集したとされる、百種百点と称した岩石標本を納めた標本箱。実際には200種を超えていたとされています。当時長野県内にあったおよそ100校に頒布したとされる標本のうち、完品で残っているものは殆どないそうですが、最初の採集から120年となる今日でも残されていることに驚くと共に、現在も積極的な出版、啓蒙活動を続けている長野県の地質学、地理学の研究、教育に携わる方々に百助の地質学への想いが今も脈々と伝わっているかのようです。

ちょうど引き出されていた段に収められていた岩石標本。右上の一つには「橄輝富士岩(多分、橄欖岩)」という標本名称と共に、採集場所として諏訪郡茶臼山と記載されています(地元の皆様は、何処だか分かりますよね)。左隣の上下は同じく諏訪郡内の採集で「角閃富士岩」との表記もあります。

ちょうど引き出されていた段に収められていた岩石標本。右上の一つには「橄輝富士岩(多分、橄欖岩)」という標本名称と共に、採集場所として諏訪郡茶臼山と記載されています(地元の皆様は、何処だか分かりますよね)。左隣の上下は同じく諏訪郡内の採集で「角閃富士岩」との表記もあります。

昨今の状況故に、今回は残念ながら触らないでくださいの表示が出ている、科学系の博物館としても珍しいと思われる、実際に来館者が触って体感できる岩石、化石標本のコーナー(隕石もあります)。本物だからこそ実感できる、フィールドに立ち返ったときに改めて理解できる、博物館で直に触れる事が地質学への興味に繋がる事もきっとあるはずです。

昨今の状況故に、今回は残念ながら触らないでくださいの表示が出ている、科学系の博物館としても珍しいと思われる、実際に来館者が触って体感できる岩石、化石標本のコーナー(隕石もあります)。本物だからこそ実感できる、フィールドに立ち返ったときに改めて理解できる、博物館で直に触れる事が地質学への興味に繋がる事もきっとあるはずです。

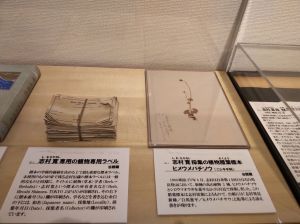

そして、彼らが決して一地方の在野の研究者に留まらなかったことを示す貴重な資料。

志村寛が明治34年に採集したヒメウメバチソウの標本と、同定を依頼された牧野富太郎が返答した書簡、どちらも実物が展示されています。

彼らの活動に関与した、既に著名な博物学者であった牧野のような中央で活躍する人物や、著書に序文を寄せたウェストン。現在も教鞭に立った大町西小学校の敷地内に残る、冒頭に紹介した渡邊敏の記恩碑には東郷平八郎の筆による扁額が添えられており、彼らが郷土の偉人に留まらない、広く繋がりを持った人々であったことを教えてくれます。

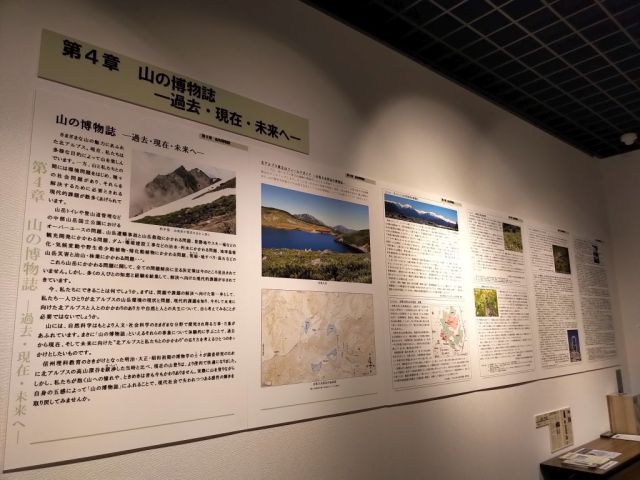

最後は、博物館の学芸員の方による、現在進行形の山の博物学をテーマにしたコラムを集めた展示ボード。生物、地学そして民俗学から社会学まで「山岳」をテーマにした多彩な研究を擁する博物館のもう一つの側面が浮かび上がります。

最後は、博物館の学芸員の方による、現在進行形の山の博物学をテーマにしたコラムを集めた展示ボード。生物、地学そして民俗学から社会学まで「山岳」をテーマにした多彩な研究を擁する博物館のもう一つの側面が浮かび上がります。

博物館というと、時に定められた収蔵品を繰り返し展示するだけの施設のように思えてしまいますが、実際には日々積み重ねられた研究を背景にした、成果に基づいてこその展示。その成果の一端は、数年前から全国ニュースでも取り上げられるようになった、新たな日本の氷河地形発見にも繋がっています。今回、2階の常設展示室に解説ボードが新設されました。

博物館というと、時に定められた収蔵品を繰り返し展示するだけの施設のように思えてしまいますが、実際には日々積み重ねられた研究を背景にした、成果に基づいてこその展示。その成果の一端は、数年前から全国ニュースでも取り上げられるようになった、新たな日本の氷河地形発見にも繋がっています。今回、2階の常設展示室に解説ボードが新設されました。

全国的にも特異な位置付けを持った博物館の意義を、登山という切り口から当地に機縁を持つ教育者たちの人物像と歴史に尋ねる好企画。

全国的にも特異な位置付けを持った博物館の意義を、登山という切り口から当地に機縁を持つ教育者たちの人物像と歴史に尋ねる好企画。

企画展自体は小さな規模ですが、比較的近年の2014年に全面改装された、高水準の展示メソッドを駆使して広い館内に展開される「山と自然と人」をテーマにした展示内容を踏まえながらご覧いただければ、きっと更なる知見を与えてくれる、大町山岳博物館の企画展「博物学と登山」

今回の展示は全て撮影可能ですが、じっくり内容を確認されたい方のために有料の図録も用意されています。

会期は9/27まで、会期中の9/10(日)には、明治の信州が生んだ唯一無二の奇才、保科百助をテーマにした講演会も開催されます(事前申込制、通常より大幅に定員が少なくなっています)。

お礼のひと言 : 今回は図録の販売も行っている、喫茶室もるげんろーと様。お茶、ごちそうさまでした。