雨混じりの雪が降り続く1月終盤の週末。

大きなショッピングセンターがあるため、買い物では頻繁に訪れるのですが、観光名所や各施設、旧跡を訪れる事は稀な岡谷。

今までも、数限りなくその横を通過していたのですが、どうしても寄るタイミングの取れなかった場所に、漸く訪れてみました。

今も駅周辺に大きな倉庫や工場が点在する岡谷中心部に続く場所にある、少し古びた工場といった建屋の外側に、往時の外観をイメージしたパネルを取り付けたエントランスが出迎えてくれる市立岡谷蚕糸博物館。

今も駅周辺に大きな倉庫や工場が点在する岡谷中心部に続く場所にある、少し古びた工場といった建屋の外側に、往時の外観をイメージしたパネルを取り付けたエントランスが出迎えてくれる市立岡谷蚕糸博物館。

2014年に旧岡谷蚕糸博物館から当地にあった旧農林省蚕糸試験場岡谷製糸試験所の跡地に移転して出来た施設。副名称として「シルクファクトおかや」と命名されています。

館内は大変美しく整備されていますが、その根底には、地元製糸業、精密機械製造業関係者の拠出によって作られた旧施設からの伝統が深く息づいていることを示しているかのようです。

手前にあるミュージアムショップを含めて、この場所までは無料で入館する事が出来ます。

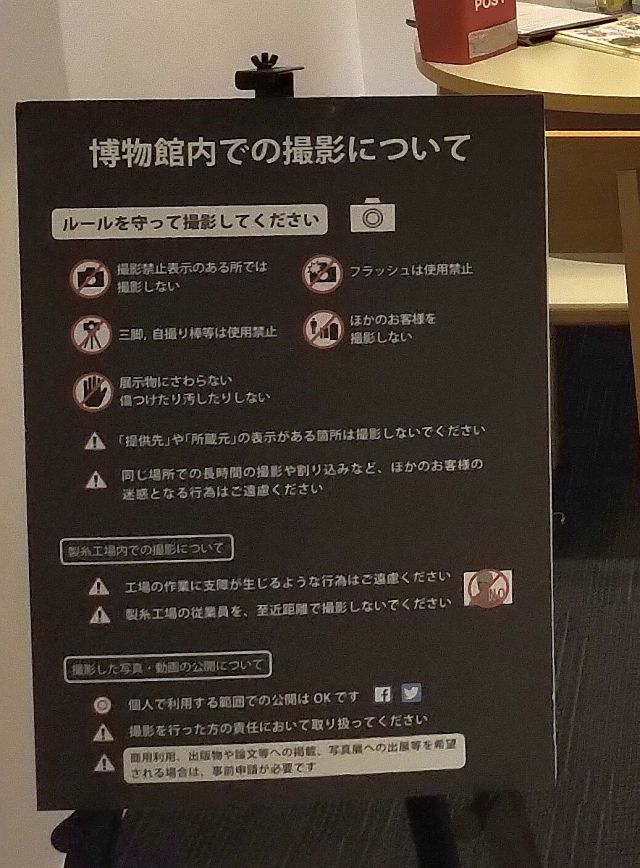

古い公立の施設では職員の方に伺わないと良く分からないことが多い撮影規定に関しても、このような形で細かく説明がなされています(原則撮影OK、SNSを含む非商用の個人的な公開も可能です)。但し、本館は非常に特異な一般企業の工場施設をその館内順路に取り込んでいることもあり、肖像権に触れるような個人が特定できる撮影は行わないよう配慮が求められます(もちろん撮影される従業員の方が不快に感じるような撮影は厳に慎むべきです)。

館内の展示は、収蔵品を多数集積し解説ボードに詳細な解説を列挙するという旧来の公立博物館から大きく飛躍した、ビジュアル面での工夫を凝らした大きな解説ボードと少なく要領を踏まえた解説文章、少数の的を絞った展示物という、近年の博物館展示のメソッドに則った方式が採られています。

館内の展示は、収蔵品を多数集積し解説ボードに詳細な解説を列挙するという旧来の公立博物館から大きく飛躍した、ビジュアル面での工夫を凝らした大きな解説ボードと少なく要領を踏まえた解説文章、少数の的を絞った展示物という、近年の博物館展示のメソッドに則った方式が採られています。

冒頭は養蚕の歴史から絹糸生産に至る工程を解説するフロア。養蚕自体については本ボードのみと簡易な展示内容となるため、より詳細な内容を理解するためには別途の学習が求められそうです。

第二の展示フロアは、その特徴的な製糸業の推移をグラフと写真で織り込みながら示す、製糸業の発祥と現在までの物語。

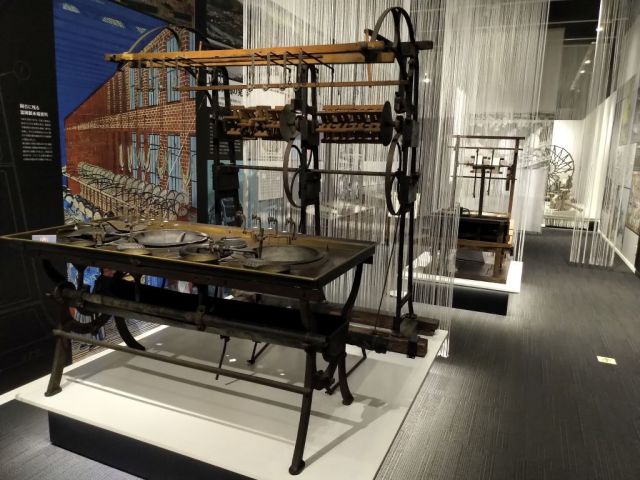

こちらの博物館にとってお宝ともいえる一品。富岡製糸場から移されてきた、現存唯一のフランス式繰糸機。富岡製糸場が後の片倉工業により運営されていた時代、当主であった三代片倉兼太郎の手により、創業地である諏訪に移されていた(片倉館のとなり、現在の諏訪市美術館)一台。その後、岡谷市に寄贈されて現在の博物館に至るという、数奇な運命を辿った製糸業の生き証人ともいえる一台。長野県宝、機械学会が認定する、本館所蔵の機械遺産の中核を成す一台でもあります。

こちらの博物館にとってお宝ともいえる一品。富岡製糸場から移されてきた、現存唯一のフランス式繰糸機。富岡製糸場が後の片倉工業により運営されていた時代、当主であった三代片倉兼太郎の手により、創業地である諏訪に移されていた(片倉館のとなり、現在の諏訪市美術館)一台。その後、岡谷市に寄贈されて現在の博物館に至るという、数奇な運命を辿った製糸業の生き証人ともいえる一台。長野県宝、機械学会が認定する、本館所蔵の機械遺産の中核を成す一台でもあります。

奥の方に、諏訪の製糸業飛躍の牽引車となった、同遺産を構成する諏訪式繰糸機も見えていますが、この博物館が製糸機械の生きた収蔵庫でもある事を雄弁に示す(実演可能な復元機も用意されています)、本邦唯一の貴重な展示物です。

歴史的な解説の区画を抜けると、本館のメイン展示物が並ぶコーナーへと向かいます。シルク岡谷、「糸都」を称した岡谷の地を歩んだ、製糸機械たちが並ぶコーナーです。まずは機械化以前の製糸道具たちの展示。

歴史的な解説の区画を抜けると、本館のメイン展示物が並ぶコーナーへと向かいます。シルク岡谷、「糸都」を称した岡谷の地を歩んだ、製糸機械たちが並ぶコーナーです。まずは機械化以前の製糸道具たちの展示。

養蚕や製糸自体は、前近代に於いても行われていましたが、その姿は農業の副業としての様相が大きく、手仕事の範疇を越えなかったようです。

養蚕や製糸自体は、前近代に於いても行われていましたが、その姿は農業の副業としての様相が大きく、手仕事の範疇を越えなかったようです。

それでも近代の足音が聞こえてくる幕末期に入ると、こちらにあるような木製の歯車式、奥に見えるはずみ車などを用いて巻き取り速度を引き上げる、効率化・機械化の足音が聞こえてきます。

そして、フロアの壁いっぱいに並べられた歴代の製糸機械の数々。

そして、フロアの壁いっぱいに並べられた歴代の製糸機械の数々。

ここでとても興味深かったのが、海外からの輸入に頼っていた製糸機械の国産化と効率化の歩みの中に見られる、日本人ならではの改良への情熱と入手しやすい素材への入れ替え。

ここでとても興味深かったのが、海外からの輸入に頼っていた製糸機械の国産化と効率化の歩みの中に見られる、日本人ならではの改良への情熱と入手しやすい素材への入れ替え。

筐体は安価で製作が容易な木製に、蚕の繭を煮沸し糸を取り出す際に用いられる湯釜や繰り出した糸を通すガイドには鉄や銅といった金属製ではなく陶器が使われていきます。

これらの釜へ熱湯を送るパイプ類も国産化当初は竹を用いていた部分があったようですが、流石にバルブと共に金属(鋳物製、これらが諏訪のバルブ工業を生み出すきっかけに)が使われるようになりますが、湯釜の方は長く陶器が使われたようです。

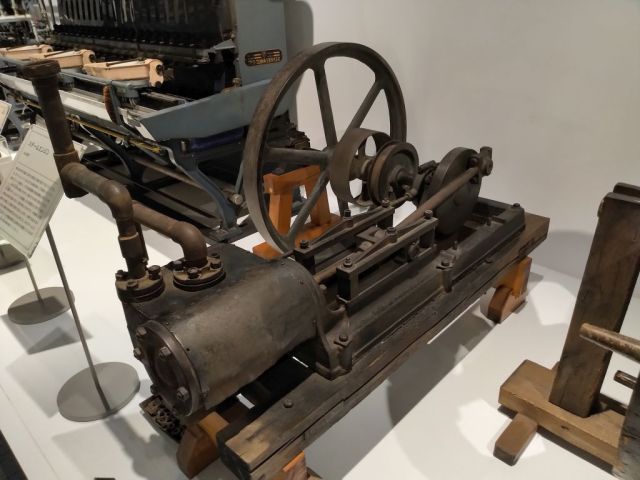

繰糸も動力を用いるようになりますが、最初は水力。その後は蒸気、更には発動機による電力へと移り変わっていきます。その中で繭を煮沸することから熱湯を多量に用いる必要がある製糸業では、前述のバルブ産業を生み出したように、蒸気とそれを生み出すボイラーとの関わりが非常に深く、こちらのようなスチームエンジンも登場します。

繰糸も動力を用いるようになりますが、最初は水力。その後は蒸気、更には発動機による電力へと移り変わっていきます。その中で繭を煮沸することから熱湯を多量に用いる必要がある製糸業では、前述のバルブ産業を生み出したように、蒸気とそれを生み出すボイラーとの関わりが非常に深く、こちらのようなスチームエンジンも登場します。

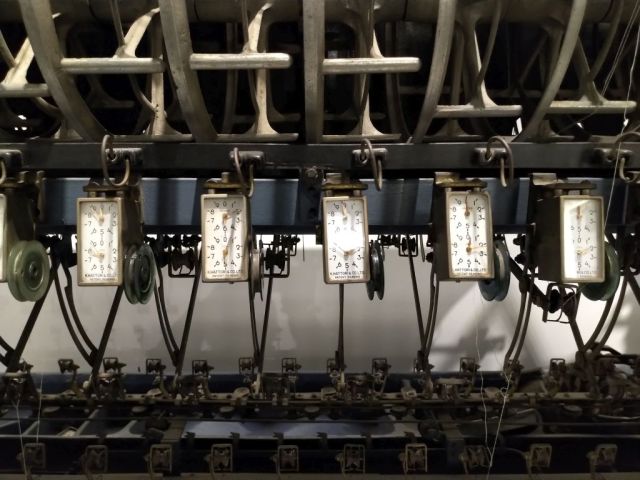

最初は少数の糸を人手で繰り込んでいく製糸機械ですが、膨大な需要は必然的に機械化、効率化を呼び起こす事になります。

最初は少数の糸を人手で繰り込んでいく製糸機械ですが、膨大な需要は必然的に機械化、効率化を呼び起こす事になります。

比較的単純な機構だった製糸機械が複雑化の過程を進むきっかけとなった多条式繰糸機から、人手による糸継ぎを置き換える鍵となった繭の供給と糸の繰り入れを自動化する給繭-接緒装置、糸の太さを均一に保つための繊度感知装置の開発成功による自動化への歩み。

これらの装置開発、生産の過程に於ける部品の製作、機構部分の改良、更には繊細で極細の絹糸を機械的に扱うための微細な加工部品への要求。それらすべてが、現在の諏訪地域に於ける精密機械産業勃興の揺りかごとなっていた事が分かります。

これらの装置開発、生産の過程に於ける部品の製作、機構部分の改良、更には繊細で極細の絹糸を機械的に扱うための微細な加工部品への要求。それらすべてが、現在の諏訪地域に於ける精密機械産業勃興の揺りかごとなっていた事が分かります。

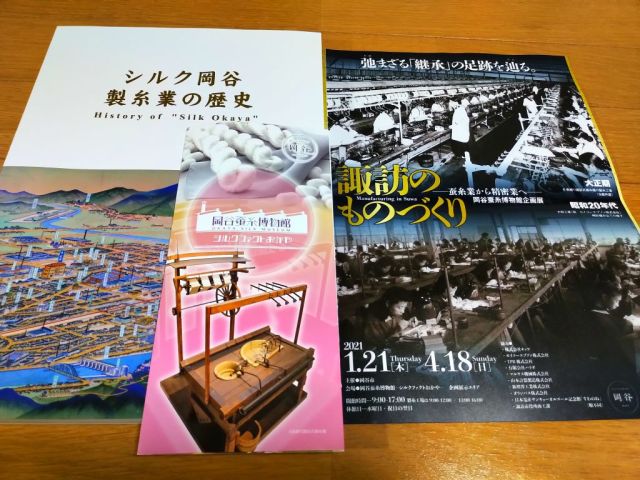

現在、岡谷蚕糸博物館では製糸業と諏訪の精密機械産業との深い繋がりを示す企画展が開かれています。地元各企業の協賛で集められた、自社の技術や製品の推移を示す展示物たち(私自身は協賛各社の関係者ではありません)。

現在、岡谷蚕糸博物館では製糸業と諏訪の精密機械産業との深い繋がりを示す企画展が開かれています。地元各企業の協賛で集められた、自社の技術や製品の推移を示す展示物たち(私自身は協賛各社の関係者ではありません)。

これらの部品は消耗品でもあり、膨大な製糸機械を扱うその産業の裾野には、数多くの装置を動かし、生産に携われる方々と材料となる蚕を育てる方々。装置を維持しそれらの資材を作る人々がいた事が把握されます。

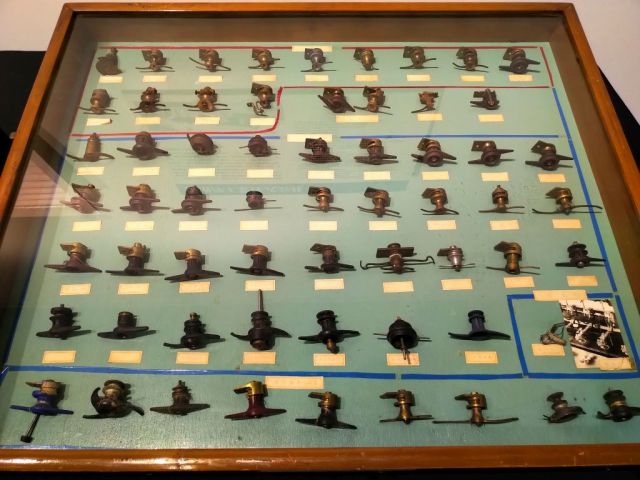

諏訪湖の周囲に集まった、製糸機械に付随する機材の生産、開発に携わった企業。そこで働く人々の情熱と深い探求心が、数々の装置の自動化と複雑化を成し遂げてきたことを示す一例。前述の接緒装置に用いられる部品、試行錯誤の姿。現在のコンピューターシミュレーションや3D-CADもなかった時代、極細の絹糸を絡み合わせる最適な形状を探求し続けた拘りの姿が伺えます。

諏訪湖の周囲に集まった、製糸機械に付随する機材の生産、開発に携わった企業。そこで働く人々の情熱と深い探求心が、数々の装置の自動化と複雑化を成し遂げてきたことを示す一例。前述の接緒装置に用いられる部品、試行錯誤の姿。現在のコンピューターシミュレーションや3D-CADもなかった時代、極細の絹糸を絡み合わせる最適な形状を探求し続けた拘りの姿が伺えます。

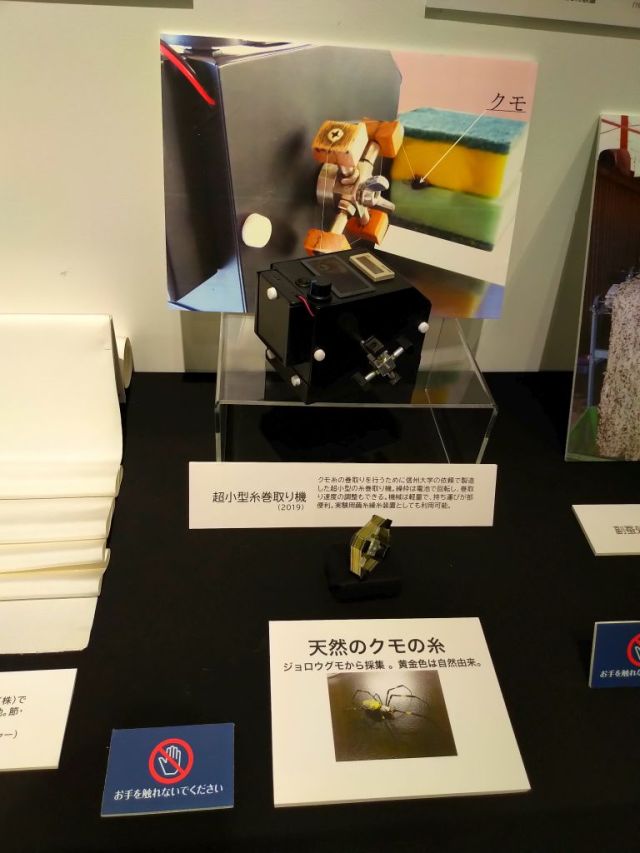

そんな拘りは最新のバイオテクノロジーにも。信州大学の研究に協力するために開発された、黄金の糸を吐くジョロウグモの糸を繰り取る、ポータブル糸巻取り機。蚕の糸以上に繊細なクモの糸を見事に巻き取っています。

そんな拘りは最新のバイオテクノロジーにも。信州大学の研究に協力するために開発された、黄金の糸を吐くジョロウグモの糸を繰り取る、ポータブル糸巻取り機。蚕の糸以上に繊細なクモの糸を見事に巻き取っています。

先程からご紹介していた、諏訪の製糸業と切り離す事が出来ないもう一つの産業。ボイラーの蒸気、熱水を適切に分配するためには欠かせない「バルブ」。世界的なバルブメーカーを生み出した原点を紹介するコーナー。

先程からご紹介していた、諏訪の製糸業と切り離す事が出来ないもう一つの産業。ボイラーの蒸気、熱水を適切に分配するためには欠かせない「バルブ」。世界的なバルブメーカーを生み出した原点を紹介するコーナー。

そして、東洋のスイスと称された、諏訪の精密機械工業の花形となった企業群。

そして、東洋のスイスと称された、諏訪の精密機械工業の花形となった企業群。

その中には既に事業を縮小、転換した企業も含まれています。屋台骨であった製糸業が衰亡した後を追うかように、諏訪の精密機械産業自体も低迷を続けている中、その歴史を伝える展示品たち。

今回訪れようと思い立った、戦中の疎開で岡谷へと移転してきた高千穂光学、現在のオリンパスの足跡。

今回訪れようと思い立った、戦中の疎開で岡谷へと移転してきた高千穂光学、現在のオリンパスの足跡。

工場自体は辰野へと統合された後も、国内での民生用光学機器製造を継続している数少ない企業でしたが、報道等でも伝えられるように、昨年末を以て世界的なブランド確立する立役者であったカメラ事業から撤退、これで諏訪に所縁のあった企業は全てカメラから撤退してしまった事になります。

高い精度を手ごろな価格で誰にでも。凝縮した精密感を具現した、展示されているOM1の前で暫し、佇みながら。

博物館としての展示は此処迄ですが、冒頭にも述べたように、当館は旧農林省蚕糸試験場岡谷製糸試験所が所在した場所。

博物館としての展示は此処迄ですが、冒頭にも述べたように、当館は旧農林省蚕糸試験場岡谷製糸試験所が所在した場所。

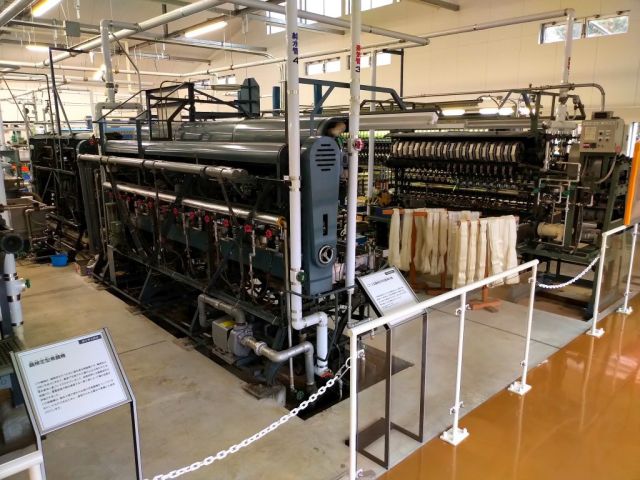

その敷地内に設置してあった検定用の製糸機械をそのまま流用し、岡谷に残る宮坂製糸所を迎え入れる形で、生きた製糸工場の生産風景を博物館展示に取り入れる動態展示の手法を用いた、公立で運営される産業系博物館として大変画期的な施設。

注目を浴びるのは、もちろん人手で繰られる諏訪式、上州式の繰糸機を操られる工員の皆様ですが、現在の製糸産業の姿を国内でほぼ唯一見る事が出来る、現役で稼働する自動繰糸機が見られる貴重な施設(工場)でもあります。

1976年に日産自動車(当時は繊維機械事業部が存在したのです)が製造した現役の繰糸機にして、輸入技術から始まった繰糸機の歴史に於いて数多に派生した自動繰糸機のほぼ全てを淘汰した(シェアは95%とも言われる)完成形としての1台。訪れたのが土曜日だったので、実際に生産には用いられていませんでしたが、繭を入れたコンベアが回転する様子を見る事が出来ました。

効率化と自動化を進める粘り強い改良の歴史が全て刻み込まれたメカニズム。日本の製糸業を牽引し続けてきた機械化と自動化ですが、大変悲しいことに現在、国内で商業ベースの製糸を行っている企業は僅かに2社が残るのみとも伝えられています。

工場の一角ではこちらのように蚕の種類や野蚕の紹介。絹を使ったランプシェードの製造過程の解説、更にはオリジナルの絹製品を展示、販売するショップも設けられています。

諏訪の近代を牽引してきたシルク岡谷の灯を消さないために、博物館と一体となった活動が続けられています。

シルク岡谷の灯はこんなところにも。ミュージアムショップで販売されている、世界最高の回転時間を誇るNCで削り出して製作された精密コマたち。こちらのお土産で購入したコマは僅かに直径10mmですが、SUS303の棒から削り出されたそれは、握り手の部分にちゃんとグリップが彫り込まれ、エッジは滑らかな面取り。回転を生み出す美しい円錐によって、その極小なサイズには似合わない驚くような安定感を備え4分以上の回転時間を誇ります(チャンピオンモデルは実に11分以上の記録を持つと)。

シルク岡谷の灯はこんなところにも。ミュージアムショップで販売されている、世界最高の回転時間を誇るNCで削り出して製作された精密コマたち。こちらのお土産で購入したコマは僅かに直径10mmですが、SUS303の棒から削り出されたそれは、握り手の部分にちゃんとグリップが彫り込まれ、エッジは滑らかな面取り。回転を生み出す美しい円錐によって、その極小なサイズには似合わない驚くような安定感を備え4分以上の回転時間を誇ります(チャンピオンモデルは実に11分以上の記録を持つと)。

これもまた、製糸業がもたらした繊細な絹糸を扱う機器に用いるために磨き続けてきた機械加工技術と、その拘りが生み出した一品。

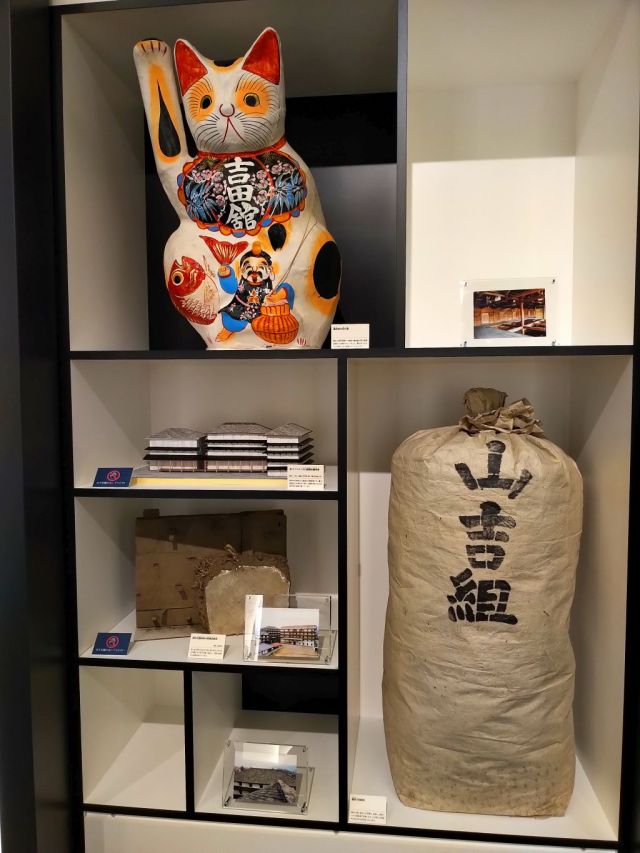

江戸時代の養蚕から発展した岡谷市とその産業を顕彰するコーナー。時代ごとに解説が書かれたゲートに展示台と棚がセットされるという、ちょっと珍しい展示レイアウトを取り入れています。

岡谷の町中を歩いていると、窓のない建屋とがらんとしたスペースが点在していることに気が付かれる方もいらっしゃるかと思いますが、全国から集められた蚕の繭を貯蔵していた倉庫とその跡地。現在でも町中に倉庫や貨物の集積所が残る事自体に驚かされますが、当地は古くから列島を縦横に結ぶ街道が交差する場所。港町が主体と思われがちな倉庫、通運業もまた、諏訪で発展を遂げた産業であることを教えてくれます。

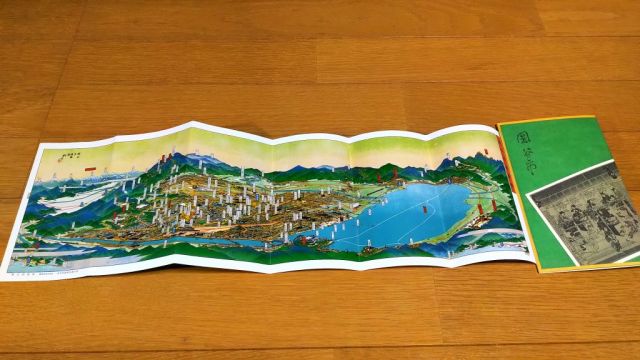

そのような往年の姿は、現在でも岡谷市が広報などで使用する、昭和11年の市制施行を記念して翌年に刊行した、鳥瞰図絵師、吉田初三郎の名品として知られる「岡谷市鳥瞰図」でも確認する事が出来ます(ミュージアムショップで復刻版を購入できます)

そのような往年の姿は、現在でも岡谷市が広報などで使用する、昭和11年の市制施行を記念して翌年に刊行した、鳥瞰図絵師、吉田初三郎の名品として知られる「岡谷市鳥瞰図」でも確認する事が出来ます(ミュージアムショップで復刻版を購入できます)

養蚕を梃に、製糸業の発展とたゆみない機器の改良を支えたものづくりの力で世界へ飛躍を果たした岡谷。その歩みと心意気と繰糸機を通して未来へと繋げるために生まれ変わった、生きた博物館。

養蚕を梃に、製糸業の発展とたゆみない機器の改良を支えたものづくりの力で世界へ飛躍を果たした岡谷。その歩みと心意気と繰糸機を通して未来へと繋げるために生まれ変わった、生きた博物館。

現代的な展示スタイルを採るため館内の解説は少なめですが、それを補う工場内で実働する繰糸機たちの姿と、展示目的を解説する、大変豪華で詳細な展示解説書「シルク岡谷 製糸業の歴史」も合わせて(中学生から高校生でも充分に理解可能な内容です)。