New(2021.6.9)時事通信のサイトに本書の著者、中坊徹次先生のインタビューが掲載されました。「卒論」と評された本書、TV等でこれまで取り上げられてきた内容とはかなり異なる印象を与える、同定に携わったご本人による総括となる一冊。お手に取られた方はどんな思いを受け取られたでしょうか。

New(2021.5.9) 本書の版元である新潮社のWebサイト「デイリー新潮」で本書の紹介記事が掲載されています。田沢湖の「クニマス未来館」提供による、人工繁殖させた初めての「成体」映像もご覧いただけます

センセーショナルな発表から10年余り。

当時、その発見者としてもてはやされた、魚と魚食の普及活動に献身的に携わられている方の次に紹介をされていた一人の研究者。

その魚を同定した人物として、あらゆる場面、媒体で紹介され、発見の意義と未来を語られていましたが、一般の方々に向けてその業績が纏まった形で紹介されることは、これまでありませんでした。

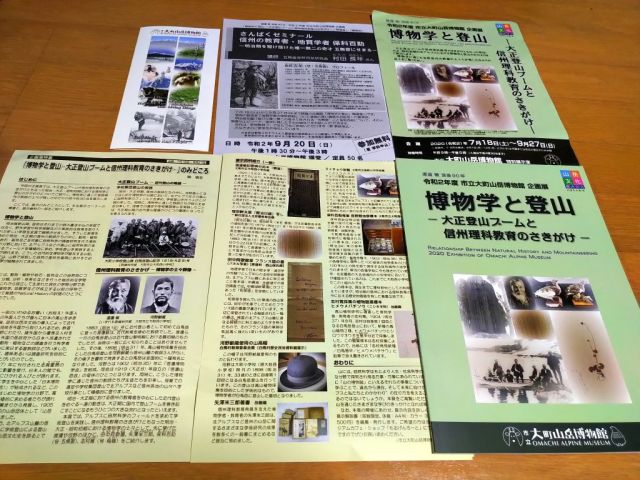

田沢湖と西湖、二つのゆかりのある場所に小さいながらも記念館が建てられ、山梨県では人工繁殖も始まったことで当時の熱気も随分と褪めてきたこのタイミングに、ちょっと意外な形で登場した一冊の本。

今回は「絶滅魚クニマスの発見」(中坊徹次 新潮選書)をご紹介します。

著者は魚類、釣りが好きな方にとっては、きっと馴染みの深い方。日本の魚類分類学に於ける第一人者である京都大学の中坊先生(現在は名誉教授)。その業績は、本邦最大の網羅的な魚類総覧であり、日本の魚類学、分類学の金字塔である「日本産魚類検索 全種の同定 第3版」(東海大学出版部、2021年4月現在サイト再構築中につき本書のリンクは失われています)の編者、著者として、当該分野では広く知られる人物です。また特定の研究分野に留まることの多い自然科学系の研究者の方としては異例の、漁業関係者からフィールドワークを専門とされる写真家、イラストレーター、更には釣り関係者等、魚を扱う幅広い関係者からの魚種の同定に関する相談を受ける一方、逆に研究対象としての標本捕獲を彼らに依頼し、同定を請け負うという、フィールドの博物学者とも近しい活動をされている方です。

実際にはもっと嬉々として取り掛かるといった、双方にフランクな関係のようです。この辺りの事情を快活に語る、写真家でもある元釣りサンデー社社長/編集長が綴った大著「遊遊さかな事典」(小西英人 KADOKAWA/エンターブレイン)もご覧ください。同氏が編者を務めた、釣り関係者なら誰もが一冊所有したいと考える一大釣魚写真集、私も学生時代に無理して買った際の感動が忘れられない「さかな大図鑑」(釣りサンデー/現在は「釣り人のための遊遊さかな大図鑑」( KADOKAWA/エンターブレイン))では中坊先生が監修も務められています。

今回の「発見」自体が、前述のように自らのクニマス研究に関連した実物資料(冬場にヒメマス…)を持ってくるよう依頼(強要?)したという無茶振りから始まった物語。発見に至るストーリーも、報道等で述べられるお話とはだいぶ異なっていた事を繰り返し本文中で語られていきます。

センセーショナルに持て囃された「再発見」というスポットライトの当てられ方と「同定」された事実、その事実に至るまでの段階を踏んだ経緯。クニマス自体が何故西湖だけで生息できたのか、そもそも何故、田沢湖で絶滅しなければならなかったのか。

その取り上げられ方と、自然科学研究者としての認識に大きな齟齬と違和感を持たれ続けた著者が、この機に際して明らかに系統違いとも思える、ビジネス系叢書のラインナップとして上梓された一冊。

魚類分類学者としては広く認知されている著者ですが(その例示として、編著に「陛下も著述された」と枕が打たれる事もあります)、そもそもは海水魚の分類(投げ釣りのお友達、ネズッポ/ネズミゴチ)が専門。比較的一般の方々にも知られている例ではアオギスの同定や、近年では本書にも紹介されるメバル複合種群(アカメバル/クロメバル/シロメバル)の種確定について紹介されることが多い著者にとって、淡水魚は本来専門外。淡水魚、特にマス類の分類に関しては極めて精緻な議論がなされる一方、近代の日本に博物学がもたらされて以降、百家争鳴で常に混沌とした状況から脱しえないという嫌いが強い中での発表。

現行の議論や分類にご興味のある方は「改定新版 サケマス・イワナが分かる本」(井田齊,奥山文弥 山と溪谷社)、過去の経緯と複雑化してしまった背景にご興味のある方は「ヤマメとイワナ」(今西錦司 平凡社ライブラリー)もどうぞ。

更には容易に交雑すると考えられるヒメマスが放流されている西湖での発見、移入先での生存という、水系毎のち密な亜種分類を重んじる淡水魚の研究内容としては看過できないとも思われる前提条件に対する、最先端の手法を交えた分類学に基づく学術的な同定に対する見解の提示と今日の広く同意を得るまでの過程。それらの過程に対する苦衷の思いが文中に滲み出る本書。

- 第一部 どのような魚か

- 第1章 発見への道のり

- 第2章 西湖のクロマスはクニマスか

- 第3章 伝説から科学へ

- 第4章 原型としてのヒメマス

- 第5章 田沢湖でクニマスになる

- 第6章 種の輪郭

- 第7章 記録の検証

- 第二部 絶滅と復活

- 第8章 消えゆくクニマス

- 第9章 田沢湖の昔

- 第10章 漁業組合の結成と終焉

- 第11章 見えない魚の行方

- 第12章 発見から保全へ

- 第13章 保全と里帰りのための研究

- 第14章 里帰り-現在から未来へ

目次の紹介を致しますが、本書は前述のような魚類分類学としてのテーマを掲げたクニマスの同定と種としての特性を論じる部分と、著者の専門分野からは大分離れた、江戸時代の歴史/民俗から語り始める、田沢湖での漁業から玉川の酸性水導入による死滅、現在の里帰りに向けた取り組みを語る部分で大きく分かれていきます。

全300頁の本文と横書きの参考文献が15頁という、一般向けの人文書が手掛ける一つの魚種発見物語としてはボリュームのある本書。著者の研究テーマを少し離れて現地を訪れての資料探訪や聞き取り、田沢湖でのシンポジウムに至るまでの話を織り込むルポルタージュとして、少し肩の力を抜いた形で綴られる後半部分。一方で、同定までの過程や種としての分類の解釈、更には域外保全となっているクニマスの現状を語る際の極めて慎重で要所に各方面への配慮を入れていく前半と終盤の筆致。

研究者の方故にやや生真面目な文体(人文系読者に向けた本書で、山立ての意味を二線交差法という言葉で説明に添えてしまう)ながらも平易に綴られていますが、近世近代の社会学と魚類分類学、淡水の環境保全という、同じフィールドを扱うも全く異なるアプローチが求められる内容が同居する一冊。相互の内容を同時に読みこなすためには相応の前提知識、理解を持つことを読者に求めていきます。

魚類学や分類学、保全生態学といった自然科学の学術分野に偏った視点ではなく、歴史上の経緯を含めて広く近代の日本が歩んできた道程の中での「発見」であった事実を伝える事を願って止まない著者の想いに応えられる、新書に比べると多少なりとも長い期間、書棚に置かれ、後に専門系文庫への収蔵も視野に入り得る、総合叢書のテーマとして取り上げられた一冊。

何れも本来は海から遡上し、川で繁殖を行う脂鰭を持った一族の中でも、陸封されることもあるベニザケに連なる一連の魚種。産卵期には川を赤く染める程に群れが集まり、陸封された場合でも主に川の上流部や浅瀬に於いて集団で産卵する彼らの中で、日本一深い田沢湖にヒメマスと交わらずに生息し、湖の湖底部で産卵し、群れを成さなず、更には周年産卵性の傾向を示す、往時の人々が残した生体の記録に興味を抱いた著者の好奇心から始まったクニマス「発見」に至るストーリー。ダーウィンの言葉を借りながら同定までの苦労を重ねる部分は、博物学や分類学に興味のある方であれば、大変勉強になる内容かと思います。

ご興味の薄い方には、この部分はちょっと辛いかもしれません。新種発見と登録へのアプローチや分類学がなぜ必要なのか、ご興味のある方は「新種の発見」(岡西政典 中公新書)もご覧ください。

新種発見では当然となる学術誌での掲載(=新種発見)と実作業のタイムラグが生じさせる周囲のジレンマ、実際の発表から取り上げる側(主にマスコミと受け取る我々)の認識との大きな齟齬に悩まされる、分類学者としての著者の心象は、他の自然科学系の研究者の方が著される本でも多く述べられるところです。

むしろ本書で着目すべき点は、著者によるそれらの心象や配慮が、同業者である魚類、自然科学全般の研究者や漁獲を担う内水面漁業関係者へと向けられる点。

特に淡水魚関係の話題については外来魚駆除や特定の亜種に対する生息域の保全などについて、極めて辛辣かつ直情的な意見が語られることが少なくありません。そのような状況を憂慮されての事でしょうか、著者は本文中で繰り返し、衝動的な見解が呈されることに懸念を示し、特に放流された魚類による職漁・遊漁によって生活の基盤を成している現在の生息域、その周辺の内水面漁業者に対して、数値的な根拠を示した上で、現状を是認する強い配慮の念を示します。前述のように研究に当たって釣魚関係者との深い繋がりもある著者は、決して人間の実生活から切り離された形での保全という姿を良しとする訳ではなく、終盤で述べられるように、人の暮らしの傍にある漁獲としてのクニマスを再び食せる時が来ることを願います。但し、西湖と同じ時期に放流が行われ、山梨県による継続的な調査の結果、ヒメマスとの明確な交雑が生じていることが明らかとなった、お隣の精進湖での事例を示して、西湖における交雑種の輸入を絶対阻止しなければならないと、強い口調で述べられています。

本書を読んでいて知りたかった点、容易に交雑するはずの二つの種が何故西湖では交雑しなかったのか、その理由も述べられています。同じように交雑が起きうる生息環境における種の分化が維持される理由を系統的に研究されていた、今回の「発見」発表に当たって的確なアドバイスを受けたことに対して著者が謝辞を述べられている、元滋賀県立水産試験場長、藤岡康弘氏の「川と湖の回遊魚 ビワマスの謎を探る」(サンライズ出版)も併せてご紹介しておきます。

やや硬めに慎重に記される中で、著者と関係者との間で交わされるちょっとしたやり取りの姿に少しホッとする前半。秋田新幹線「こまち」の車窓からはじまる後半は、そんな著者の人となりが現れる、近世、近代史の中を歩んだクニマスの姿が綴られていきます。

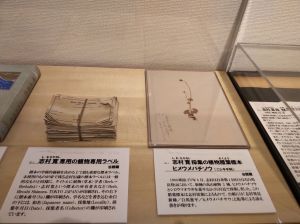

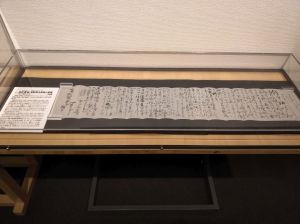

著者にとって門外漢とも取られる、近代史に於ける社会学的なアプローチとなる、仙北地域の農業近代化、もう少し踏み込んで言えば近代に於ける、中央が主導した東北地方開発の歴史的推移をそのまま投影する、電源開発と連動した用水の再生、圃場開発と、その中に組み入れられた、豊富な水量を誇る一方、貧栄養湖としての田沢湖の位置付け。江戸時代まで遡って、周囲の水系で獲られ、遡上していた魚種の豊かさに言及する一方、戦前のヒメマスの放流事業に挫折した先で、特産であったクニマスの採卵事業が途に就き始めた田沢湖の漁業、特に漁業関連の史料を多数残された、当地の漁業に関して主導的な立場にあった三浦家の文書を辿りながら、現在のご当主の方との語らいの中から、今は失われたその断片に残る魚種としてのクニマスの姿、往年の田沢湖の姿に、自然科学研究者としての視点を添えて想いを馳せていきます。

国策として行われた、温泉由来の強酸性となる玉川の導水と中和対策の失敗による湖の酸性化。ウグイ以外殆どの魚種が死滅した田沢湖の実情については良く知られている所かと思いますが、あきたこまちの圃場が広がる仙北地域の姿を冒頭で示す著者は、前述の筆致に見られるように、失敗の経緯とその内実、現在も続けられている中和事業に言及するも、一方的にその行為を断罪する事はありません。むしろ、その過程で起きていた、クニマスの採卵事業の推移と、実際に発眼卵として各地に送られたクニマスが、偶然を乗り越えて種の保存に至った事実に視点を据えていきます。

終盤で述べられるレッドリストの絶滅種(EX)から、明らかにクニマスの発見を踏まえて環境省が規定を書き換えた、域外生息として規定された、野生絶滅(EW)への指定替えにについて、その経緯に科学者としての違和感を述べながらも、結果として規定を書き換える下地作りとなった、各地で行われたシンポジウム(この際の様子や、新種の発見とその手順を大変重んじる分類学者としては異例の手段となる、行政と連携した学術論文掲載を待たない発表など、従来からの著者の活動を象徴する内容も綴られていきます)の開催。その根底には広く魚類、淡水に携わる関係者への事前の周知を狙った配慮の事実があった事を述べていきます。魚類分類学の第一人者としての矜持と共に、京都大学総合博物館の館長を務めた経験を有する自然科学、博物学の普及を担う立場として、その社会性すらも配慮する事を願う著者。

田沢湖周辺に所縁のある方を始め多くの関係者が望んでいるであろう、里帰りとなる田沢湖での再放流、自然繁殖。更には種の保存と環境という保全生態学に踏み込んだ内容についても巻末で述べていきますが、そのいずれも決して平たんな道のりではない事を示していきます。

西湖での「発見」から10年が過ぎ、過熱していた往時の状況が落ち着きを取り戻し、やや風化すら見られる昨今の状況。両立のためには膨大な資金を半永久的に投じ続ける必要のある田沢湖の中和事業、公費を投じての当地にとって漁獲資源にならない魚種の研究と職漁・遊漁との両立という、意図せず域外保全の場となってしまった西湖に於ける関係者が抱える矛盾。その中で保全活動を継続的に推進し、何時か再び、「職漁」を通した田沢湖を泳ぐクニマスたちの生きる姿を願う著者の想い。

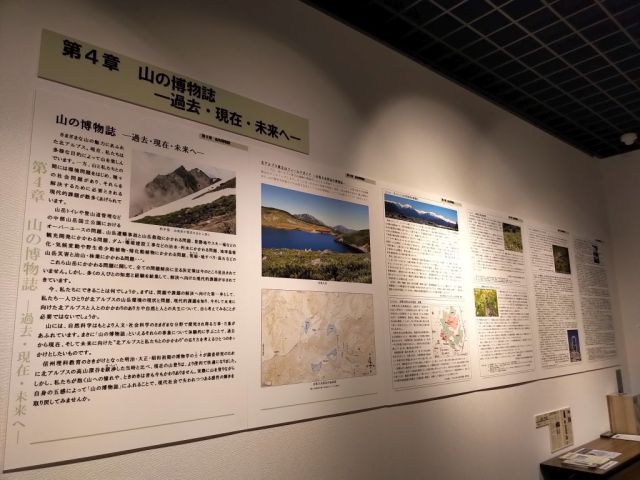

その思いは、著者も展示設計に意を尽くした、田沢湖、そして現在の生息地である西湖の湖畔に建てられた小さな記念館(博物館)の展示内容と、当地に揃えられた図録の中に込められているようです。

外出がままならない中ではありますが、著者がその行動で示すように、何時か訪れた際には、現地である湖畔に立って、展示の内容を見て、改めて考えてみたいと思います。人の手で葬る事となりながらも、人の手によって偶然を乗り越えて再び世に出る事となった魚が背負った象徴的な意義、未来へ向けて。

2021.5.2 西湖にある、奇跡の魚 クニマス展示館にて(山梨県立西湖ネイチャーセンター付属施設、富士河口湖町が運営)。入館は無料です。

コメントを投稿するにはログインしてください。