お天気が優れない秋の週末。

カメラをお休みして、ふと空いた午後のひと時。以前から訪れてみたかった場所に向かいました。

小雨に煙る守屋山の山懐、茅野市高部。

個人の旧宅のような門を潜ると、緑に染まる庭と小さな社叢が見えてきます。

個人の旧宅のような門を潜ると、緑に染まる庭と小さな社叢が見えてきます。

訪れた方が置かれたのでしょうか、社叢の奥にある祠にも栗の実が並べられていました。

今日は茅野市神長官守矢史料館に訪れました(2020年10月5日現在、茅野市HPの紹介ページは削除されており、閲覧する事が出来ません。今回の企画展に関する告知も閲覧不可です)2020.10.11訂正:現在はリンク先に接続可能です。

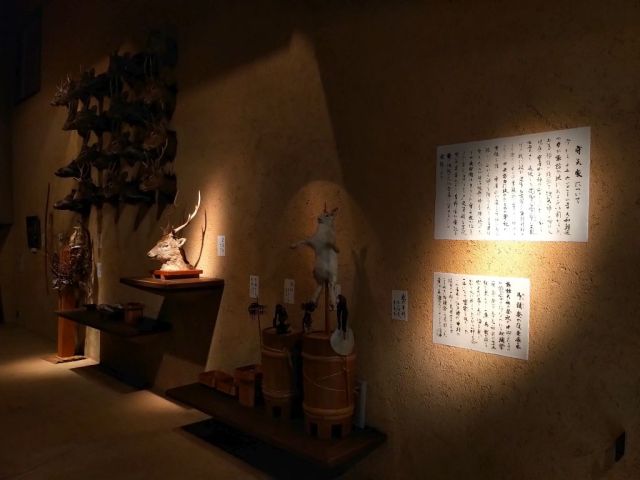

中に入ると皆さん驚かれるであろう、独特な感触を持った土の壁に飾られた動物たちの神饌。

中に入ると皆さん驚かれるであろう、独特な感触を持った土の壁に飾られた動物たちの神饌。

現在も続く、諏訪大社上社前宮で行われている御頭祭。江戸時代に行われていたとされるその祭祀を再現した展示です。

現在も春に行われている、一日だけ諏訪大社の上社本宮から前宮へ神輿が移される御頭祭。諏訪大社で執り行われる神事の中でも古い形式を未だ保ち続ける特殊神事。この神輿も高部の公民館に並んで立つ、神長官守矢家の前を通ります(2012.4.15撮影)

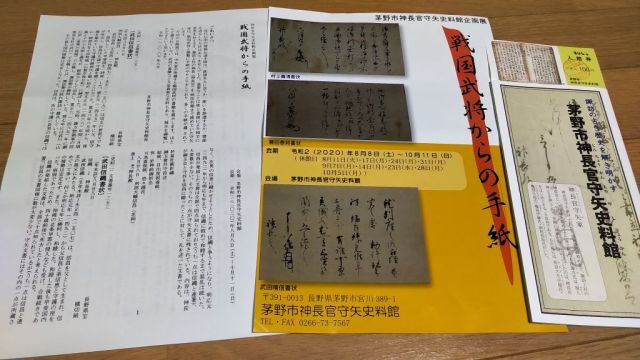

諏訪信仰のお話も大変興味があるのですが、今回は、今年の夏から今週末まで開催されている企画展「戦国武将からの手紙」を拝見に来ました。

諏訪信仰のお話も大変興味があるのですが、今回は、今年の夏から今週末まで開催されている企画展「戦国武将からの手紙」を拝見に来ました。

館内の奥まった場所にある小さな展示室。

普段は守矢家が所蔵する古文書や考古資料、発掘資料などが展示されているそうですが、今回は企画展中という事で関連する史料のみの展示。

全部で十五点の書状が展示されていますが、いずれも名の知れた武将たちが諏訪社の神長官であった守矢家の当主に充てた書状(翻刻と解説は掲示されていますが、読み下し文はありません。印刷資料は頂けるので、見比べながら内容を理解して頂きたいと思います)。その多くが礼状なのですが、発給者の広範さに驚かされます。諏訪社が広く東国の武将たちから崇敬を集めていた事は良く知られていますが、時は戦国。群雄が競い合い、お互いを牽制し合っていた中で微妙な立ち位置にあった、固有の強力な武力を持たない神長官(当時の書状では神長)。武田家を始め、北条、村上、越後の上杉(長尾)、更には梁田高助を介しての古河公方、足利晴氏とも繋がりを持つという広範な結びつき。特に取次を務めていたと思われる、養家となる藤田氏の時代からの繋がりを有する北条氏邦の書状は、その流麗な筆跡と格の高さが分かる書状の形態からも、かなりの敬意を表していた事が分かります。

お礼として記される祈祷の御玉会、護符を与える一方、守矢家の方からも武将に対して頼み事をしていた事が書状から認められます。武田信玄の書状にあるように、上社内での席次を巡って朝廷への口添えを願い出たり(この書状が明治まで上社神官の首座を占める契機となったとすると極めて重要な記録でもあります)、真田昌幸からの返事では寄進を断られてしまいますが、浪人をしていた屋代秀政にも進物を届ける等、諏訪社の所領に関する執り成しにも神長として積極的に動いていた事が読み取れます。

そして、戦陣を思わせる緊迫した状況が伝わる書状。新府城に移った直後に認められた、武田勝頼が送った礼状の筆致にはどこか落ち着かない様子が見て取れますし、乙事に戦陣を張った酒井忠次からの書状には、先程の北条氏邦の優雅な筆致と文面とは正反対の、武骨な文体で、その場で急ぎ認めたような感触も強く受けます。この書状と並べられている北条氏邦及び北条氏直、そして武田勝頼の書状とその内容を見てしまうと、諏訪家を挟んで、神長が見事な二枚舌を使い分けていることが判明してしまう訳ですが、前述のように固有の武力を有しない神長そして諏訪社が自らの存立を賭けて信仰と書状を以て立ち回ってきた雄弁な証拠。

史料館の方とお話させて頂いた際に私から述べた質問にお答えいただいた、年間数多くの神事を執り行い、神渡りを含む自然と向き合ってきた諏訪社、歴代の神長が呈示するもの「その精度がとても高かったのだと思います」との言葉に思わず息をのむ一瞬。

企画展の方をじっくりと拝見した後、他の来館者の方が帰られたので、史料館の方と今度は建物を設計した、建築史家、建築家の藤森照信先生と考古館のディテールのお話をじっくりと。

企画展の方をじっくりと拝見した後、他の来館者の方が帰られたので、史料館の方と今度は建物を設計した、建築史家、建築家の藤森照信先生と考古館のディテールのお話をじっくりと。

僅かに垂直と水平、直交が崩されているにも関わらず、全体としては整合され、複雑な立体感と奥行きを感じさせる何とも微妙な面構成。その一つ一つを一緒に回って頂き、解説を伺わせて頂きました。

独特な土壁に囲まれた、間接照明に照らし出される打ち合わせスペース(解説図面上では書庫)。

独特な土壁に囲まれた、間接照明に照らし出される打ち合わせスペース(解説図面上では書庫)。

左右の壁と机の位置を見ると、ちょっとおかしなことに気が付きませんか。

手摺と共に上に行くに従って徐々に狭くなって途切れてしまいますが、実は2階の収蔵庫に上がれるように、吊り階段が設けられています(実際に操作して頂いてしまいました)。

石と土と木に囲まれた建物。茶室の潜りを思わせる低く抑えられた窓から守屋山を望むと、遠くに茶室、高過庵が見えています。この史料館で用いられた手法は、藤森先生がその後に手掛けられた多くの建築作品の母体ともなっているようです。

石と土と木に囲まれた建物。茶室の潜りを思わせる低く抑えられた窓から守屋山を望むと、遠くに茶室、高過庵が見えています。この史料館で用いられた手法は、藤森先生がその後に手掛けられた多くの建築作品の母体ともなっているようです。

藤森建築の妙を伺わせ頂く間に、建て替え中の高部の公民館の下で銅板を叩く音が響いていた事を話すと、そうなんですよという言葉と共にご紹介頂いた、新しい公民館設計のお話。史料館設計の件も、現在の守矢家のご当主と藤森先生は1級違いとの事で旧来からの誼、その姿は高部の地で生まれた藤森先生と諏訪という土地に培われた想いとの深い繋がりが生み出した無二の造形。

藤森建築の妙を伺わせ頂く間に、建て替え中の高部の公民館の下で銅板を叩く音が響いていた事を話すと、そうなんですよという言葉と共にご紹介頂いた、新しい公民館設計のお話。史料館設計の件も、現在の守矢家のご当主と藤森先生は1級違いとの事で旧来からの誼、その姿は高部の地で生まれた藤森先生と諏訪という土地に培われた想いとの深い繋がりが生み出した無二の造形。

暖かな秋雨が降る中、辞去する直前に述べられていた、この場所の大切さ、その大切さが分かる方に見に来て頂きたいという、史料館の方の強い願い。私自身が、その願いに叶うような見方が出来たのか、甚だ心許ないところではありますが、この地に心を寄せる多くの方々の想いが受け継がれ時を刻み続けた場所に建つ、次の世代に思いを繋いでいく史料を納め、呈し続ける建物が放つ想い。

暖かな秋雨が降る中、辞去する直前に述べられていた、この場所の大切さ、その大切さが分かる方に見に来て頂きたいという、史料館の方の強い願い。私自身が、その願いに叶うような見方が出来たのか、甚だ心許ないところではありますが、この地に心を寄せる多くの方々の想いが受け継がれ時を刻み続けた場所に建つ、次の世代に思いを繋いでいく史料を納め、呈し続ける建物が放つ想い。

再び、訪れてみたいと思います。

コメントを投稿するにはログインしてください。