近年、意欲的な企画展を立て続けに送り出している長野県立歴史館。

博物館、美術館に大きな逆風が吹く中、それを逆手?に取るような、展示中止が全国ニュースのトピックスになるなど、その動向に連年注目度が上がっている施設。

6月の再開以降、初めてとなる企画展。ちょっと興味のあるテーマでしたので、梅雨空の下、幾重にも重なる信州の峠を越えて、再び屋代まで赴いてみました。

時折、晴れ間も覗く土曜日の午後(往復途中は土砂降りでしたが…)、企画展開催初日を迎えた長野県立歴史館のエントランス。県外を含めて、来館者の方がぽつりぽつりと訪れていたようです。

時折、晴れ間も覗く土曜日の午後(往復途中は土砂降りでしたが…)、企画展開催初日を迎えた長野県立歴史館のエントランス。県外を含めて、来館者の方がぽつりぽつりと訪れていたようです。

強制ではありませんが、来館者は入り口に用意されたシートに入館日時と氏名、連絡先(電話番号もしくはメールアドレス)を記載して提出することになります。

これまで同様、企画展と通常展示の入館料は分けられており(共通入館券もあります)、企画展だけを見る事も出来ます。

今回の企画展でまず驚いたのが、写真にも載せていますように「撮影OK」ということでしょうか。

博物館や美術館の企画展の場合、テーマに合わせて自館以外の所蔵物も集めてくる関係上、その権利関係の処理は非常に難しいことが常に指摘されます。今回展示される出展品の中にも明らかに「美術工芸品」、それも著名作家が所蔵者に寄贈する目的で制作した、通常非公開作品が何点か含まれており、本来なら撮影NGとなる筈です。しかしながら、長野県酒造組合の全面的なバックアップと、組合加盟酒蔵の収蔵品という事もあり、全面的な撮影許可が得られたようです。但し「撮影データを掲載する際には、所蔵者の許諾が必要となりますので、ご注意ください」との事です。

出展点数155点、その大多数が酒造組合及び加盟する酒蔵が収蔵する品々や記録。但し、酒造道具などは既に館内の常設展示室にあるため、企画展本体としては扱わず、酒造技術や酒造そのものに言及する部分も極めて限られます(別室に東京農業大学と酒造組合の共同パネル展示があり、そちらで一部解説されています)。

展示順路としては歴史の推移に沿った形になっていますが、長野県内の近世、近代酒造産業史の紹介と、普段は見る事が出来ない、蔵元に収蔵されている「お宝」拝見という二つの展示内容からテーマを組み立てるという構成になっているようです。

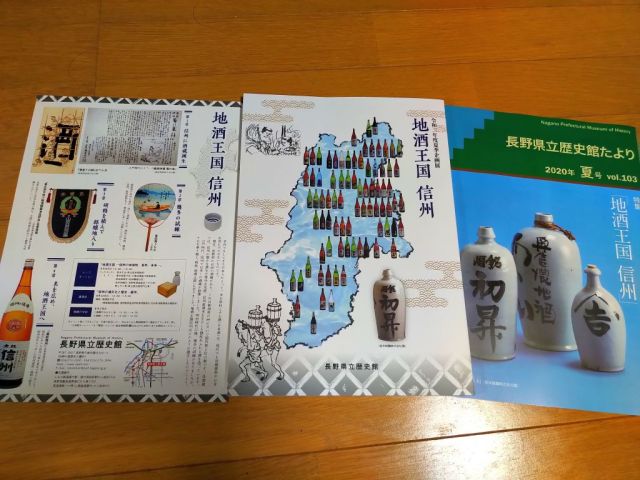

中央に大きなスペースを取って飾られる、酒造組合加盟酒蔵のマップと並べられた一升瓶。

中央に大きなスペースを取って飾られる、酒造組合加盟酒蔵のマップと並べられた一升瓶。

こうしてみると、酒蔵の分布にかなり偏りがあるのが判ります。

この偏りは、展示ボードにもある江戸時代の酒蔵の数と分布に影響を受けている(現存する酒蔵の半数は江戸時代の創業)事は明らかなのですが、一方で、多くの酒蔵があった飯田藩のお膝元、南信の飯田には、現在一蔵しか残っていません。

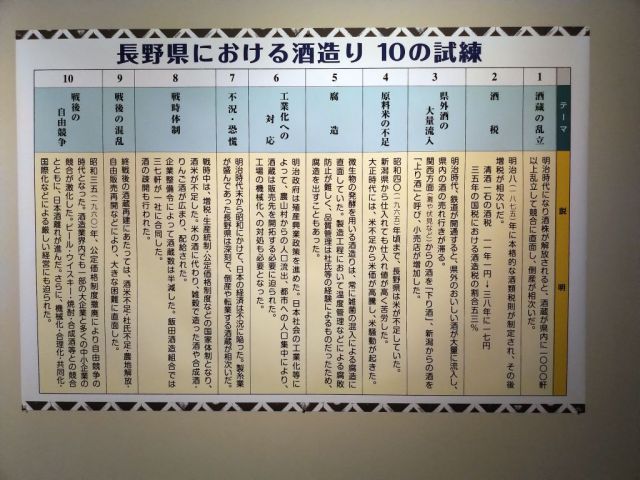

10の試練と称して、明治期の酒造株解放から、現在の各蔵毎に個性を競い合うようになった時代背景を展示と共に辿る事になります。

各蔵から提供された古写真や明治期の宣伝ポスター。蔵元が地元の名士であった時代の名残を伝える、華やかな酒器や著名人との交流を伝える所蔵品の紹介は本展最大の見せ場となります(後の「秋田の行事」にも見える朱色が印象的な藤田嗣治が木曽を描いた素朴な絵画(「木曽路」湯川酒造店が所蔵)や、下村観山、犬養毅が愛用した盃(「神渡」豊島屋が所蔵)など)。

明治の近代化と物流網の発展は、養蚕業の飛躍と震災に伴う需要を満たす信州味噌の急速な進出へと繋がりますが、歩調を合わせるかのように酒蔵の方も革新期を迎えるようです。

江戸期においても酒蔵の数は多かった信州ですが、明治以降、灘の下り酒と、速醸法を取り入れ、いち早く品質改良を遂げた越後の上り酒に押されて転入過多となっていた信州の酒造。展示の後半は現在に繋がる地酒王国への歩みが紹介されます。

日本酒のお好きな方であればご存じの、諏訪の酒蔵、真澄の宮坂醸造から見出された協会七号酵母と、諏訪の各蔵による立て続けとなる鑑評会入賞の記録。信州人らしい地道な研究熱心さの成果が誇られますが、受賞歴を挟んで紹介される戦前、戦中、戦後復興期の姿には興味深い点が見出されます。

現在の地酒全盛、特定名称酒登場より少し前の状況を産業史の中から伝えてくれる、戦中期から始まる等級制度と合成清酒の登場、そして統一銘柄の存在。

今では日本酒離れの元凶と目される等級制度や合成清酒、桶買いを含む蔵元が分からない形での統一名称による瓶詰め酒。それらも時代の要請に応じて生まれてきたことが今回の展示で示されていきます。戦後復興期の統一銘柄による東京圏での販売活動や広告写真。展示される貴重な戦前のラベルにはアルコール度数と共に「原エキス分」という表記、更には合成清酒にも等級があった事が判ります。そして、明治の一時期、国税の過半を担うという重い税率で経済を支えた酒造ですが、戦中の企業統合政策により様相は一変、伝統的な酒蔵が残る一方、飯田では酒造会社が現在に続く1社に統合された事が示されます。

歴史に翻弄される酒造ですが、どのような時代でもアルコールは人類の友。呑みたいという欲求は尽きないものですが、現在のように全国の酒蔵の銘柄酒を選んで買えるようになったのはここ20年ほどの話。掲示された酒類購入比率のグラフを見ると、戦後に至っても当時の長野県内では1級酒は僅か数%、特級はほぼ0%と、購買力が現在とは大きく異なっていた事を如実に示しています。このように、現在の状況とは大きく異なる姿を歴史的に伝える事も、本展の重要なテーマのようです。

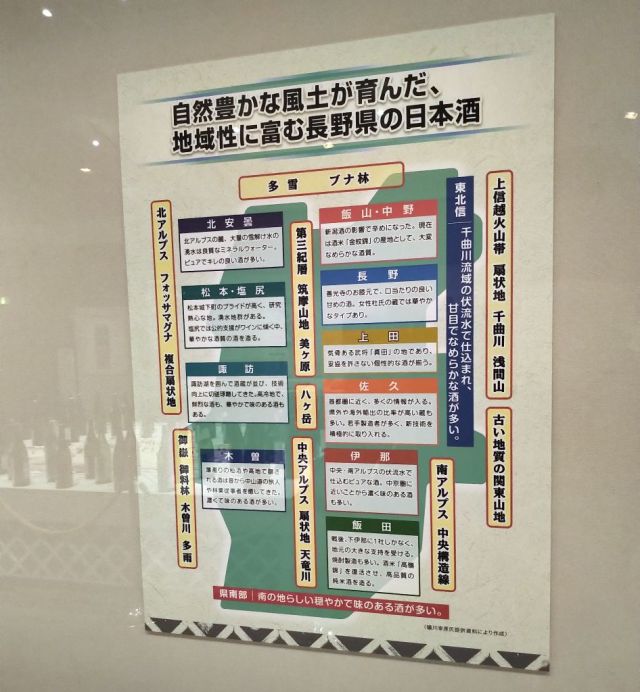

地酒全盛の現在となって初めて理解される、地域による酒質の違いとその特徴。

地酒全盛の現在となって初めて理解される、地域による酒質の違いとその特徴。

各地域毎には紹介されているのでしょうが、このように県内を俯瞰で紹介する例はちょっと珍しいかもしれません(このパネルは図録にも収録されていません。展示パネルは決して見逃せない、長野県立歴史館の企画展「あるある」です)。ちょっとした皮肉も織り込まれていますが、呑まれているイメージと合うでしょうか。

ここまで、日本酒自体にご興味のある方にはちょっと物足りない内容かと思いますが、最後に信州の地酒を原料の面から支える、長野県が生み出した酒造好適米の紹介と、現在売り出し中の新しい酒造好適米「山恵錦」を35%まで削り込んだ精米サンプル(あと、画像の脇にちょつと映っている「もの」が直前に追加されたようです)。

ここまで、日本酒自体にご興味のある方にはちょっと物足りない内容かと思いますが、最後に信州の地酒を原料の面から支える、長野県が生み出した酒造好適米の紹介と、現在売り出し中の新しい酒造好適米「山恵錦」を35%まで削り込んだ精米サンプル(あと、画像の脇にちょつと映っている「もの」が直前に追加されたようです)。

江戸時代から現在に至るまで、信州の酒造産業史としての位置付けに、蔵元に残る当時の息吹を伝える所蔵品から文化的な香りを添える。信州の蔵元へエールを送る、歴史館として相応しいい展示内容。

江戸時代から現在に至るまで、信州の酒造産業史としての位置付けに、蔵元に残る当時の息吹を伝える所蔵品から文化的な香りを添える。信州の蔵元へエールを送る、歴史館として相応しいい展示内容。

2020年夏季企画展「地酒王国 信州」展示期間は8/23まで、講演会やセミナーも予定通り開催されますが、いずれも事前予約制になっていますので、ご興味のある方は歴史館のHPをご確認のうえ、お出かけください。

コメントを投稿するにはログインしてください。